(「無辜の民」への道)

「石狩日記」というと、松浦武四郎の「石狩日誌」を思い出す人もいるだろう。

石狩川流域にはかつて13の「場所」(アイヌと交易を行う区域)があり、「イシカリ場所」と呼ばれた。はじめ慶長年間に開設されたというからかなり古い。

この日は「場所」の開設を期に鮭の交易で栄えた石狩市の本町地区に行ってきた。私はまだ「石狩日誌」を読む機会を得てはいないが、武四郎が訪れた頃の面影は今もあるだろうか。

・いしかり砂丘の風資料館

石狩市と一口にいっても広い。この日行った本町地区は石狩川河口付近のエリアで、自家用車で行った。札幌駅からでもバスで行ける。

まず「いしかり砂丘の風資料館」へ。小さいがよくまとまっていて解説も充実している。入場料は大人300円。

一階は缶詰つくりコーナーや漂着物の展示コーナーのほか、「川」「海」「河口」のテーマごとに自然科学や近世、近代の歴史資料の展示。

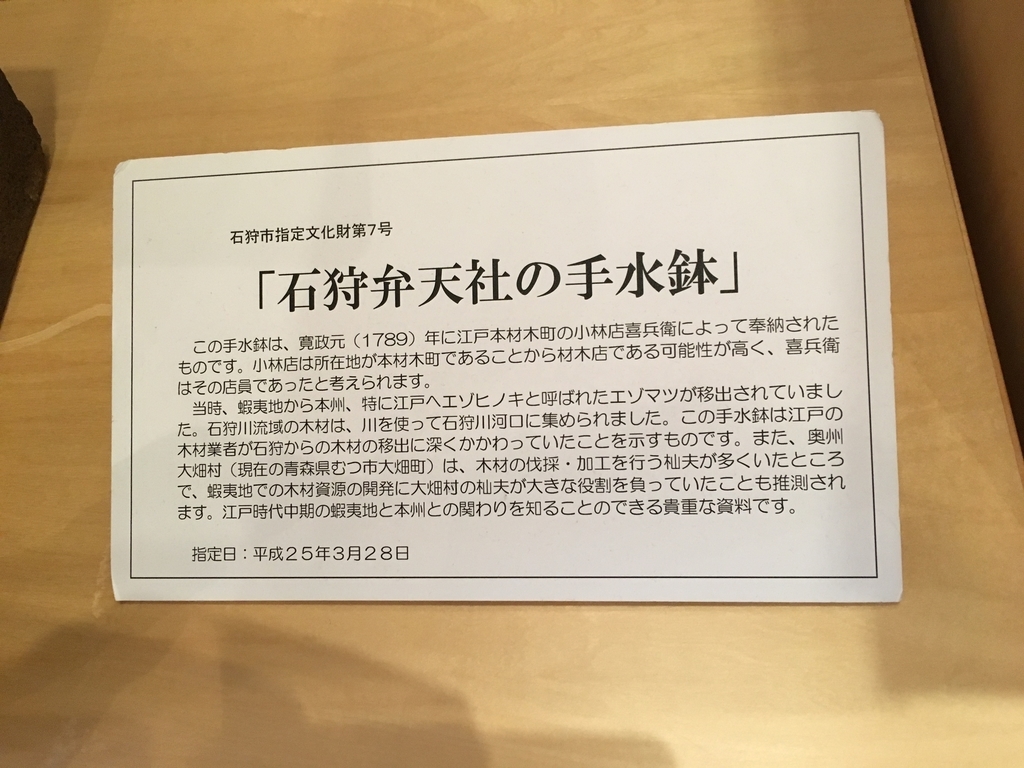

まず入るとチョウザメの剥製がある。日本近海では北海道や東北の沿岸で見られることがあるが、大正から昭和初期に減少し、日本では事実上絶滅したともされている。十数年に一度、ごく稀に捕獲されることもあった。石狩では江戸時代から鮭の豊漁をもたらす「鮫様」(妙鮫法亀大明神)としてチョウザメが石狩弁天社に祀られてきた。この信仰は「チョウザメは石狩川の主である」というアイヌの伝承に由来するともいわれている。その石狩弁天社の手水鉢も展示されていた。

面白かったのがこの「ケリ」で、アイヌの鮭皮製の靴をもとにゴム長靴が普及する大正頃まで作られた。一足で一冬越せるほど丈夫だが干しているうちに焼けてしまったり、犬や猫に食べられてしまったりしたという。

そのほか一階にはかつての油田の模型や、商家の屋敷の模型、イシカリ場所についての解説パネルなどがあった。

二階は「石狩紅葉山49号遺跡」という遺跡の展示だった。ここには縄文時代中期の木製の器や鮭を取るための柵がある。素人目に見ても珍しいことがわかる。土器と違い木製の器だと腐らず残るのはなかなかないだろう。

この遺跡は全国では100例程度しかない「低湿地遺跡」(湿地の中で水浸し状態になった遺跡)で、その中でも縄文時代中期のものは数例なのだという。また、鮭の漁労施設は国内でも最古級のもので、従来もっとも古いとされていた2000年前の遺跡からさらに2000年古く、縄文時代のものとしては初めての出土例だ。

柵の結び目を眺めて、縄文人の手仕事が目の前にあると思うと不思議な気持ちになる。

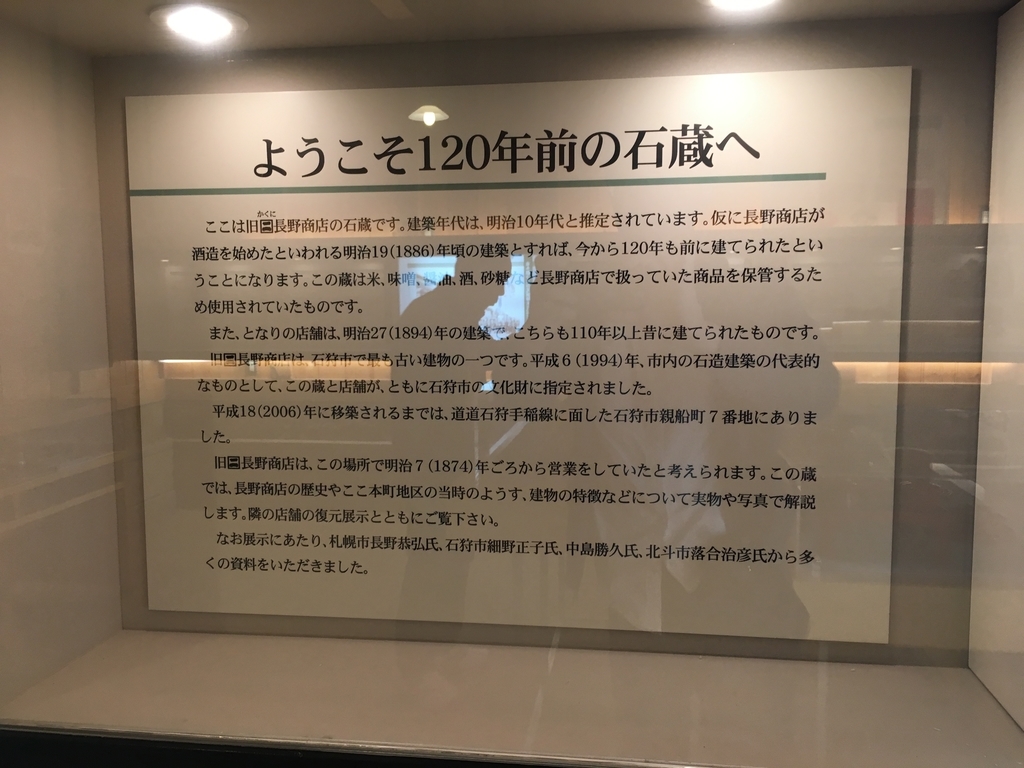

いしかり砂丘の風資料館の隣には、「旧長野商店」がある。資料館との共通券で入館できる。 正直に言ってあまり賑やかではない町の中に、これだけ立派な建物が現れるのは唐突だと思わされる。それだけかつてこの辺りが繁盛していたということだ。

「旧長野商店」は越後出身の長野徳太郎が明治7年に創業した店舗で、石狩市内最古の木骨石造建築物(木造の骨組みの外に石を積む)だ。一説によれば明治10年代まで建築時期が遡れるともいう。移築、復元されているのですべての部材が建築当時のものではなく、中はかなりきれいになっている。瓦屋根とアーチ窓など和洋折衷のデザインを用い、店舗と蔵がともに耐火性の高い木骨石造であることなどが珍しいとされる。

・石狩尚古社

次に、1キロも離れていない私設の資料館「石狩尚古社」へ行く。

二階建ての館内はとにかく物で埋め尽くされている。館主の中島さんのひいお爺さんが明治2年に佐渡から北海道に来て、この辺りで呉服店を経営し大成功、一時は札幌の丸井今井を凌ぐほどだったとか。

明治時代は鮭漁の最盛期で、石狩には2000人以上の出稼ぎ人が入り込み、料亭や遊郭が軒を連ねたという。

千社札。「天登屋」は樺太支店で、テントで営業していたという。

のれんなどが所狭しと並ぶ。

このアツシはある時期に佐渡の中島家の縁戚の手に渡ったが再び石狩に戻ってきた。時期や生産地が比較的はっきりしていて珍しいのだそうだ。

左にぶら下がっているのは砂澤ビッキの作品のようであるけれど、頭がない。あるとき散歩していたらこれが川をバラバラに流れてきた。拾い集めるもどうしても頭の部分が見つからなかったという。いったい何があったんだろうか?

二階も陶器やらアイヌの木製品やら。

館主からひとつ気になることを聞いた。展示物の中にアイヌを描いた絵のコピーが数点あった。いわゆる江戸時代に和人がアイヌを描いた一連の「アイヌ絵」の一種だろう。そのアイヌ絵は初見だったので、どのような絵なのか訊ねると、石狩のあるアイヌは漁場を持つくらいの金持ちで、石狩ではほかの地域と違ってアイヌと和人が対等にやっていた。その金持ちのアイヌが絵師に描かせた絵だ、と。

この絵はいまどこにあるかと訊くと、某大学の研究者が持って行ったきり返さないらしい。

事の真偽はなんとも分からないが、大変興味を惹かれる話だった。機会があればもう少し突っ込んで調べてみたい。

そもそもこの「尚古社」というのは幕末(一説には安政3年)から石狩にあった俳句の結社の名前だ。各地の結社は有名な俳人に俳句を書き連ねた帳面を送り、添削を受けていたという。さながら通信教育だ。

中島家に残された全国の俳人の短冊が、もの凄い量展示されていた。

これは明治30年に重野安繹(1827~1910、漢学者、歴史家、日本最初の文学博士の一人)が石狩を訪れアイヌの集落を訪れたときのことを書いた漢詩を書き直したもの。

石狩の名士であった中島家には学者や政治運動家、軍人らがたくさん書を残していった。

帰りがけに玄関の上を見上げると井上円了の書が。

中島家の家紋が入った器や地方の俳人の短冊は、個々のものとしてはそれほど価値が高いものではないかもしれない。しかしこれがまとめまった形でここにあることの意味はかなり大きい。これら資料を精査することでわかる当時の暮らしの様子には、計り知れない可能性があると思う。

今回の展示はいちおう企画展で、「中島家渡道百五拾年記念展」だった。そのチラシには「尚古社資料館展示品がまるごと北海道150年の歴史です」とあった。まさにその通りだろう。

北海道博物館あたりで中島家の資料をお借りして特集展示をやったりしたことはあるのだろうか。私設でどうしても雑然とした印象はぬぐえないが、展示物については館主は嬉々として説明してくださるし、北海道の歴史に少しでも関心のある人は行くといい。

・「無辜の民」

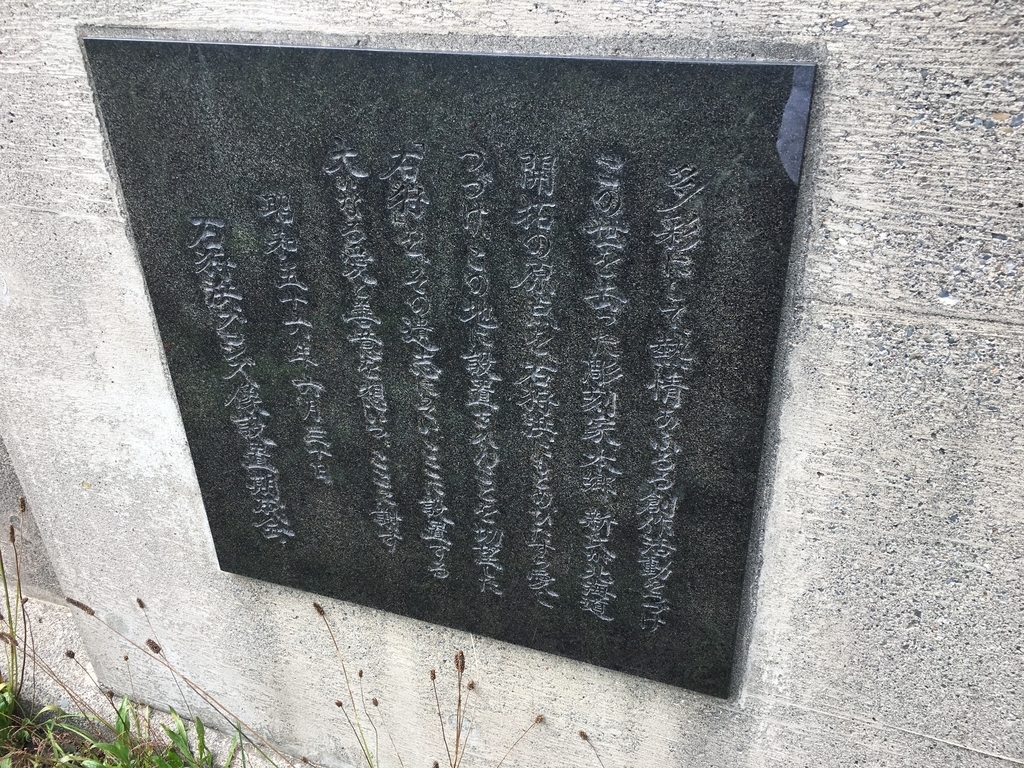

浜辺に車を走らせ、「無辜の民」像を見に行く。私は中学生の時からの本郷新ファンなので、ここに来るのは念願だった。

道の両側に草が生えて、あたりはただ空と遠くにかすかに海としか見えないようなところに、ぽつんと「無辜の民」の看板が出ていた。舗装されていない道を進むと、草原の向こうに台座に載った彫刻があった。

船を模したようなコンクリートの台座に載った人体は、紐か何かでで引っ張られ吊られている様にも見え、それでいて体を自ら突っぱねて筋肉を緊張させているような力も感じさせる。なんと例えればいいのか、足がつったときのような感覚と言おうか。自分の意志ではないけれど確実に自分のなかから現れてきた何かがそうさせている、という状況。

見た目の通り身動きの取れない状況を表現した作品には違いないのだろうが、受け身で縛られ流されるままではなく、かといって露骨に抗う態度を見せるのでもない。字義通りに受け取れば、一種の悲痛な状態におかれた「無辜の民」の像だろう。それを頭でわかっていつつも、この人体のもつ独特な緊張感と解放感とが入り混じった存在感が先に印象に深く刻まれてしまう。不思議な像だ。ヒューマニスティックさに振り切れず、どこかでドライな客観性すら感じさせるのは、この大きさのせいでかえってヒューマニスティックさが薄まった結果なのか、造形物の制作過程で生じてしまう客観性のせいなのか、作者の本郷新のセンスなのか。

寂しげな浜辺から再び町へ。石狩八幡神社へ向かう。

(②へ続く)

2018.9.18. アイヌ絵について加筆